厄年とは、根拠が無い事から迷信ともされています。本厄しか気にしない人もいれば、前厄から後厄の3年とも気にする人もいますので、気になるのであれば行ったほうがよいでしょう。厄除け・厄祓いに行くのは、本厄の年だけ、前厄と本厄の年だけ、前厄と本厄と後厄の年など人によってさまざまで、その人の信心の度合いによるとしかいえません。

令和7年 本厄

厄年に該当する年齢は男女で異なります。厄年は、本厄を中心にその前年を前厄、翌年の後厄を含めた3年間で、本厄は最も厄が表れるとされる年です。

男女 昭和20年生まれ

男女 昭和30年生まれ

男女 昭和40年生まれ

男 昭和59年生まれ

女 平成元年(昭和64年)生まれ

女 平成5年生まれ

男 平成13年生まれ

女 平成19年生まれ

男女 平成25年生まれ

男女 令和4年生まれ

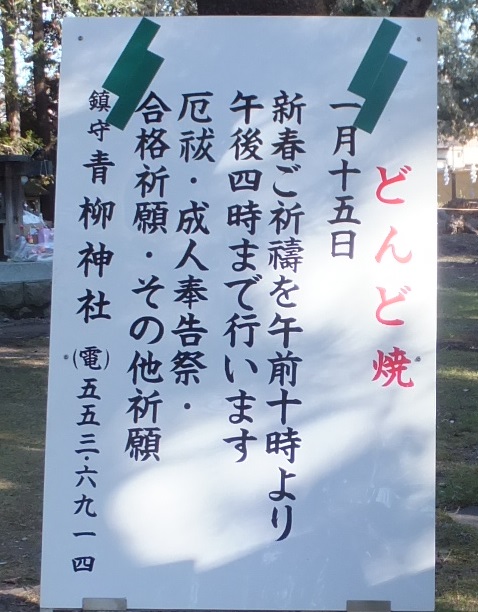

1月15日 どんど焼

毎月一日や十五日、神宮や氏神社の祭日などにお参りする方は多いと思います。

二十四節気も記しています。

二十四節気

| 二十四節気 | 月 日 | 説 明 |

| 小寒 | 一月六日 | 寒さ加わり、時々降雪あり |

| 大寒 | 一月廿日 | 寒さが厳しい、降雪あり |

| 立春 | ニ月四日 | 春めいてくる。節分の翌日 |

| 雨水 | ニ月十九日 | 雨が多くなる。草木の萌芽 |

| 啓蟄 | 三月五日 | 百足穴から出る |

| 春分 | 三月廿日 | 彼岸の中日、昼夜等分 |

| 清明 | 四月四日 | 万物新鮮になり、桜花爛漫 |

| 穀雨 | 四月十九日 | 五穀を生長させる雨が降る |

| 立夏 | 五月五日 | 夏らしくなってくる |

| 小満 | 五月廿日 | 陽気を盛んに、万物長じ満る |

| 芒種 | 六月五日 | 稲の種を撒く、農家多忙 |

| 夏至 | 六月廿一日 | 夏になる、最も昼の長い頃 |

| 小暑 | 七月七日 | 暑さが加わる、日が短くなる |

| 大暑 | 七月廿ニ日 | 暑さ厳しい |

| 立秋 | 八月七日 | 涼しい風が吹き秋らしくなる |

| 処暑 | 八月廿三日 | 涼風吹いて、暑さおさまる |

| 白露 | 九月七日 | 露を見る |

| 秋分 | 九月廿ニ日 | 彼岸の中日、昼夜等分 |

| 寒露 | 十月八日 | 露も冷たくなる |

| 霜降 | 十月廿三日 | 晩秋、霜が降り始める |

| 立冬 | 十一月七日 | 冬の季節に入る |

| 小雪 | 十一月廿ニ日 | 初雪をみる、冬も漸く進む |

| 大雪 | 十二月七日 | 北風吹いて雪、本格的に降る |

| 冬至 | 十二月廿一日 | 冬の真中、最も短日長夜 |

青柳神社内の樹木

野鳥も多くいます。

スポンサーリンク

コメント